Deluxe - wie sind die Werte stehendem Motor (12Volt?), laufendem Motor im Leerlauf (?) und bei erhöhter Drehzahl (14 Volt?).

Die Soll-werte betragen in etwa:

>12 Volt im Stand

>13 Volt bei Leerlaufdrehzahl

>14 Volt bei erhöhter Drehzahl (max. 14,5 Volt)

Das Umschaltrelais sollte selbst bei schwacher und entladener Batterie (11 Volt und weniger) noch problemlos funktionieren, dieses würde ich obligatorisch als erstes einfach mal testweise tauschen (falls ein Ersatzteil ohne Probleme verfügbar ist). Wenn das nicht hilft oder nicht möglich ist, dann ist dort direkt die Spannung einmal nachzumessen.

Vorschlag zur Messung / Fehlersuche

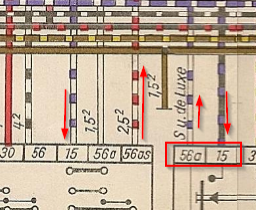

Hier der Abschnitt des Plans in zwei Bildern - rechts auf Bild 1 ist der Umschalter in der Lenksäule (Blinkschalter, As 15 und 56a wichtig) und links der Lichtschalter (15 und 56as wichtig).

- Über 15 [=Zündplus] kommt die Spannung in den Blinkschalter rein, verlässt über 56a als "Umschaltsignal" den Blinkschalter in Richtung Lichtschalter...

- dort wiederrum kommt es über den As 15 rein und (bei Schaltstellung Licht-Ein [Stellung 2]) über 56as raus...

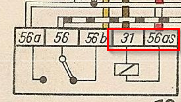

- in Richtung Umschaltrelais; dort über 56as [Bild 2] wird dann die eigentliche Umschaltung vollzogen.

(Lichtschalter, Blinkschalter)

(Umschaltreleais)

Also könntest du anfangen, am Umschaltreleais die Spannung direkt an 31 und 56as abzugreifen und den Schalter zu betätigen (Zündung an, Licht an). Du solltest hier mindestens die Batteriespannung (- ~1 Volt) messen können. Ist der Spannungsabfall dort erheblich größer, ist die Masseleitung zu prüfen (gegen Karosseriepunkt messen) - und wenn das nicht hilft, dann die 56a zu prüfen (zuerst am Lichtschalter-Ausgang und Eingang messen, dann am Blinkschalter selbst am Ein- und Ausgang). Dort, wo die Spannung ohne größeren Abfall da ist, ist der Fehler (bzw. unmittelbar am zuvor geprüften Teil).

Viel Erfolg